Marcel Monn ist seit 22 Jahren niedergelassener Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Künzelsau und Aufsichtsratsmitglied der PädNetzS eG.

Herr Monn, wo sehen Sie in Ihrer Arbeit als Kinder- und Jugendarzt besondere Herausforderungen, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht?

Unser beruflicher Alltag bringt es mit sich, dass wir unterschiedliche Familien kennenlernen. Manchmal bemerkt man sehr schnell, dass etwas nicht in Ordnung ist, in anderen Fällen nimmt man es erst nach einiger Zeit wahr. Unser Arbeitsalltag ist straff organisiert und wir müssen in einem Verdachtsfall in recht kurzer Zeit versuchen, zu einer Diagnose oder einer Erkenntnis zu gelangen, die uns hilft, einem betroffenen Kind oder Jugendlichen adäquat zu helfen und gleichzeitig unseren Praxisalltag nicht zu gefährden. Das gehört zu den Schwierigkeiten, wenn ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung auftritt. Wie kann ich es managen, ohne dass ich in meiner Sprechstunde Schwierigkeiten bekomme, die anderen Kinder gut zu versorgen.

Wie gehen Sie mit diesem inneren Konflikt um?

Im Laufe der Jahre entwickelt man seine Strategien. Während meiner Klinikausbildung habe ich in der Neuropädiatrie gearbeitet und mir dort einen Erfahrungsschatz erworben. Das hilft mir, schnell zu erkennen, wenn etwas in einer Familie nicht gut läuft und einzuschätzen, wo ich erst einmal beobachten, wann ich Kontakt zu Kindergarten und Schule aufnehmen oder ein Helfersystem ins Spiel bringen muss. Es ist quasi eine abgestufte Vorgehensweise, um eine Vermutung oder auch Befürchtung besser absichern zu können. Für Kolleg:innen, die aus anderen Bereichen der Kinderheilkunde kommen, wie zum Beispiel der Neonatologie oder anderen Subspezialitäten kann das eventuell schwieriger sein.

Wie häufig werden Sie in Ihrem Praxisalltag mit einer solchen Situation konfrontiert?

Zum Glück ist es nicht so, dass wir jeden Tag schwerste Probleme zu lösen haben, aber wir bekommen täglich Kinder zu sehen, bei denen wir Entwicklungsverzögerungen feststellen oder uns überlegen, ob die Erziehungskompetenz im Elternhaus ausreicht oder vielleicht auch Belastungen so groß sind, dass es für Eltern herausfordernd wird, den Alltag mit ihren Kindern zu bewältigen.

Reagieren Eltern kooperativ, wenn Sie etwas Auffälliges ansprechen?

Man kann Eltern ansprechen, ohne dass man ihnen direkt das Vertrauen entzieht. Ich versuche zuerst Hilfe anzubieten, die Eltern auf Unterstützungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Bei vielen Eltern ist Hilfe erwünscht oder sogar ersehnt und sie sind erleichtert, einmal offen über ihre Situation sprechen zu können.

Wenn ich etwa bei einem Kind in der Vorsorgeuntersuchung Entwicklungsverzögerungen feststelle, sei es in sozialer, emotionaler, sprachlicher oder motorischer Hinsicht, frage ich die Eltern nach ihrem Alltag. Haben sie Zeit, sich mit dem Kind zu beschäftigen? Sind beide Eltern beruflich oder familiär stark eingespannt und haben vielleicht wenig oder nie Zeit?

In solch einem Fall bitte ich die Eltern um eine Schweigepflichtentbindung und nehme Kontakt zum Kindergarten auf. Wir haben hierfür vorbereitete Karten, auf denen vermerkt ist, dass wir von der Schweigepflicht entbunden sind und gerne ein Gespräch hätten. Die Eltern geben diese in der jeweiligen Einrichtung ab, die dann informiert ist, dass eine Kontaktaufnahme auch von Elternseite erwünscht ist. Im Gespräch mit den Erzieher:innen lasse ich mir schildern, wie sie das Verhalten der Kinder wahrnehmen. Wenn sich Auffälligkeiten, die ich beobachtet habe, bestätigen, geht es darum, wie man den Kindern und Eltern weiterhelfen kann.

Können hier auch die Betreuungseinrichtungen einen Beitrag leisten?

Häufig besteht der Hilfebedarf nur darin, dass man sich mit den Kindern beschäftigen muss. Das liegt nicht allein in der Verantwortung der Eltern, sondern ist Teil des Erziehungsauftrags der Einrichtung, in der das Kind seinen Tag verbringt. Teilweise ist es schwierig, die Erzieher:innen davon zu überzeugen. Die Lösung wird häufig von außerhalb, in einer therapeutischen Maßnahme erwartet. Es gehört dann auch zu meinen Aufgaben, ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wenn ein Kind etwa wenig spricht, kein deutsch spricht oder sich nur mit Bauklötzen beschäftigt und nicht mit anderen Kindern spielt. Hier ist es wichtig, nicht nur zu sagen, dass wir keine Ergo- oder Logotherapie verordnen, sondern zu erklären, wo die medizinische Notwendigkeit beginnt und welche Kompetenzen des Kindes in der Einrichtung wachsen müssen. Soziale Integrationsleistung funktioniert nicht auf Rezept, sondern über soziale Teilhabe und Förderung.

Erkennen Sie, wenn Eltern eine gewalttätige Erziehungsmethode als ‚normal‘ empfinden?

Manchmal sind das einfache Prinzipien, die man erkennen kann, wenn man weiß, was dahinter steht. Wenn der Ton rauer wird, weil etwas nicht klappt oder Vater oder Mutter der Ansicht sind, dass ein paar Schläge nicht schaden. Auch hier muss man ein Feingespür dafür entwickeln, wie man Eltern ansprechen, ihnen Erziehungsalternativen und Beratungsangebote vermitteln kann. Für manche Väter oder Mütter ist es eine positive Erfahrung, zu sehen, man kann sich weiterentwickeln und etwas verändern. Das kann auch neugierig machen.

Wenn Eltern jedoch hilflos wirken oder ich erkenne, dass mein Handlungsspielraum als Kinder- und Jugendarzt zu begrenzt ist, um mit einem Problem weiterzukommen, hat es sich bewährt, in meiner Praxis einen runden Tisch einzuberufen. Dazu lade ich Fachkräfte des Jugendamts, Erzieher:innen, Lehrer:innen, eventuell Jugendhilfeeinrichtungen und die Eltern, teilweise mit den Kindern, ein.

Dieses Konstrukt habe ich aus der Klinik mitgenommen. Die Eltern spüren, sie werden wertgeschätzt, auch wenn sie einiges vielleicht nicht in ihrem Lösungsrepertoire haben. Sie sehen, es geht um sie und ihr Kind, darum, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und nicht darum, sie für Fehler zu verurteilen. Und dass es Menschen im System gibt, die man ansprechen kann. Nicht nur den Kinderarzt, sondern beispielsweise auch die Sozialarbeiterin in der Schule, an die sich das Kind eigenständig wenden kann. Das Netz um eine Familie wird so dichter gespannt, damit Kinder nicht durchrutschen und entsprechend ihrer Begabungen ihre Wege gehen können.

Eltern haben gegenüber dem Jugendamt oft Vorbehalte. Räumt man diese mit einer solchen Herangehensweise aus?

Teilweise bedarf es schon der Überzeugungsarbeit, dass man das Jugendamt braucht. Insbesondere bei Eltern, die schon als Kinder damit Erfahrungen gemacht haben und negativ eingestellt sind. In manchen Familien ziehen sich ja Probleme über Generationen hindurch. Ich mache dann deutlich, dass bestimmte Hilfestellungen nur über die Jugendämter bezogen werden können und bezahlt werden und sie daher auch mit im Boot sein müssen. Es ist wichtig, dass Eltern verstehen, dass das Jugendamt auch eine Einrichtung zur Hilfe ist und nicht zum Entzug der Kinder.

Wie ist es in Fällen von schwerer körperlicher Misshandlung oder sexuellem Missbrauch? Da reagieren Eltern vermutlich nicht offen?

Das stimmt. Menschen, die in der Erziehung unsicher oder überfordert sind, haben eher die Tendenz Hilfe anzunehmen oder es auch entlastend zu finden, wenn man sie darauf anspricht. Dahingegen vermeiden Eltern, die ihre Kinder bewusst missbrauchen oder misshandeln, den ärztlichen Kontakt, oder lehnen Hilfeangebote ab. Familien, in denen Kinder misshandelt oder missbraucht werden, gehen nicht offensiv damit um. Sie möchten meist das System aufrecht erhalten und eher verbergen.

Welche Möglichkeiten haben Sie da?

Wenn ich bei einem Kind Anzeichen von gravierender Misshandlung feststelle, ziehe ich die Klinik hinzu und weise es mit der Begründung, etwas vordergründig Wichtiges gehöre abgeklärt, ein. Dort befindet sich das Kind in einer geschützten Situation und wir verhindern, dass die Eltern mit ihm abtauchen. In der Klinik kann dann zur Befunderhebung und -erhärtung eine detailliertere Diagnostik durchgeführt werden, beispielsweise indem man nach verheilten Frakturen schaut. Von dort aus findet dann auch die Kontaktaufnahme zur Polizei, dem Jugendamt oder Familiengericht im rechtlichen Kontext statt, falls sich der Verdacht bestätigt hat.

Und wie stellen Sie sicher, dass die Eltern wirklich in die Klinik gehen?

Im Regelfall und wenn ich die Einweisung überzeugend begründe, suchen die Eltern die Klinik auch auf. Im Vorfeld informiere ich die Kolleg:innen dort telefonisch und wir kommunizieren nochmals, wenn die Familie eingetroffen ist. Bislang hat es In den Fällen, in denen wir diese Maßnahme gebraucht haben, geklappt.

Wie verhält es sich hier mit der Schweigepflicht?

In einem solchen Fall sind wir von der Schweigepflicht entbunden und dürfen Informationen weitergeben, weil wir das Kind ja vor dem Umfeld schützen müssen, in dem es diese, vielleicht auch vermeintlichen, Misshandlungen erfährt.

Sie haben vorhin über Zeitdruck im Praxisgeschehen gesprochen. Besteht da nicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Anhaltspunkte, die nicht offensichtlich sind, übersehen werden?

Es ist eindeutig so, dass uns Dinge entgehen, das muss man klar feststellen. Wenn Kinder, die wegen Halsschmerzen oder Schnupfen vorgestellt werden, ansonsten selten in die Praxis kommen und man macht dann eine Art Knopflochdiagnostik, schaut nur in Hals und Ohren, wird man einiges übersehen. Davon muss man ausgehen. Das macht auch die Dunkelziffer so hoch. Eltern, die wirklich misshandelnd mit ihren Kindern umgehen, vermeiden eher den Kontakt zu uns. Sie kommen nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Das zu entlarven und zu erkennen, ist manchmal sehr schwierig, denn sie geben uns nur ein kleines Blickfenster frei. Man muss ein gutes Gespür haben, damit man das bemerkt und die ‚Witterung‘ aufnimmt.

Es bedarf eines aufmerksamen Hinsehens, um kleine

Hinweise wahrzunehmen?

Es gibt bestimmte Auffälligkeiten, die darauf hinweisen, dass etwas im argen liegt, zum Beispiel eine körperliche Distanzlosigkeit bei Kleinkindern, die für das Alter völlig untypisch ist. Das Kind zeigt sich gegenüber einer fremden Person unterwürfig, weil es davon ausgeht, dass es, wenn es sich ‚lieb‘ verhält, von dieser nichts zu befürchten hat. Wenn man einen solchen Fall in der Praxis hat, muss man als Ärztin oder Arzt hellhörig werden.

Es kommt vor, dass ich bei Kindern fühle, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, ich jedoch keine greifbaren Indizien habe. Da bleibt mir nur die Möglichkeit, die Familie häufiger einzubestellen und begleitend zu schauen, ob ich etwas Eindeutiges finden kann.

Das sind dann Situationen, in denen ich versuche, andere Institutionen noch mit ins Boot zu holen.

Wie hoch ist der Anteil schwerwiegender Fälle?

Fälle, in denen der Kinderschutz einschreiten muss, begegnen uns in der Praxis etwa 2–3 Mal im Jahr. Wenn ich im Jahr 8. – 9.000 Kinder und Jugendliche sehe, liegt das im Promillebereich. Auch hier bietet das Jugendamt zum Teil erst einmal Maßnahmen zur Unterstützung an und erst, wenn diese scheitern, werden Pflegefamilien gesucht oder andere Betreuungssysteme etabliert. Das sind die Fälle, die ich mitbekomme, aber die Grauzone ist hier sehr groß. Bei der Misshandlung von Kindern ist die Dunkelziffer hoch.

Was würden Sie sich anders wünschen?

Konzeptionell habe ich mir meine Arbeit immer anders vorgestellt. Mit unserer Vereinzelung in den Praxen und des Helfer-Systems ist die Zusammenarbeit oft schwierig. Ideal wäre, wenn an allen Schulen, ergänzend zum Kinderschutzkonzept, das seit dem letzten Schuljahr verpflichtend ist, eine kleine Task Force Gruppe aktiv wäre. Mit Sozialarbeiter:innen, Psycholog:innen und Kinder- und Jugendärzt:innen, die dort alle 2–3 Wochen eine niederschwellige Sprechstunde anbieten. Dorthin könnten Lehrer:innen und Kinder anonym kommen. Kinder kommen nicht von allein in die Praxis, wenn sie ein Problem haben.

Halten Sie diese Idee für realisierbar?

Die Realität sieht so aus, dass wir unserem Versorgungsauftrag kaum nachkommen. Vor Jahren war der Anspruch des Berufsverbands noch, dass jedes Kind eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt hat. Davon sind wir weit entfernt. Zusätzliche Aufgaben sind kaum zu realisieren. Es wäre außerdem nicht sinnvoll, Kolleg:innen darauf zu verpflichten. Wir sind hinsichtlich unserer beruflichen Leidenschaften unterschiedlich. Die einen sehen sich vielleicht eher als Somatiker:innen, andere denken mehr ganzheitlich, nicht nur an die akute Erkrankung, sondern daran, wie das Kind eine gute Entwicklung durchläuft. Gute Versorgung muss nicht immer gleich alles bieten, dennoch sind wir im Kinderschutz sicher entwicklungsfähig.

Inwiefern?

Die Kompetenzen in unserer Berufsgruppe sind unterschiedlich vorhanden. Nicht alle Kolleg:innen können und wollen ‚Erziehungsberatung‘ oder Beratung zu pädagogischen Herausforderungen mit klinischer Relevanz in ihrer Sprechstunde anbieten. Dennoch ist es erforderlich, dass wir als Pädiater:innen in diesem Bereich ein ‚Erste-Hilfe‘-Angebot zur Verfügung haben und bereitstellen. Denn das Angebot an Beratungsstellen, Psychotherapeut:innen, Sozialpädiatrischen Zentren usw. ist ebenso begrenzt. Es gibt das alles nicht in der Menge, in der wir es heute benötigen.

Haben Sie abschließend einen Rat für junge Praxisgründer:innen?

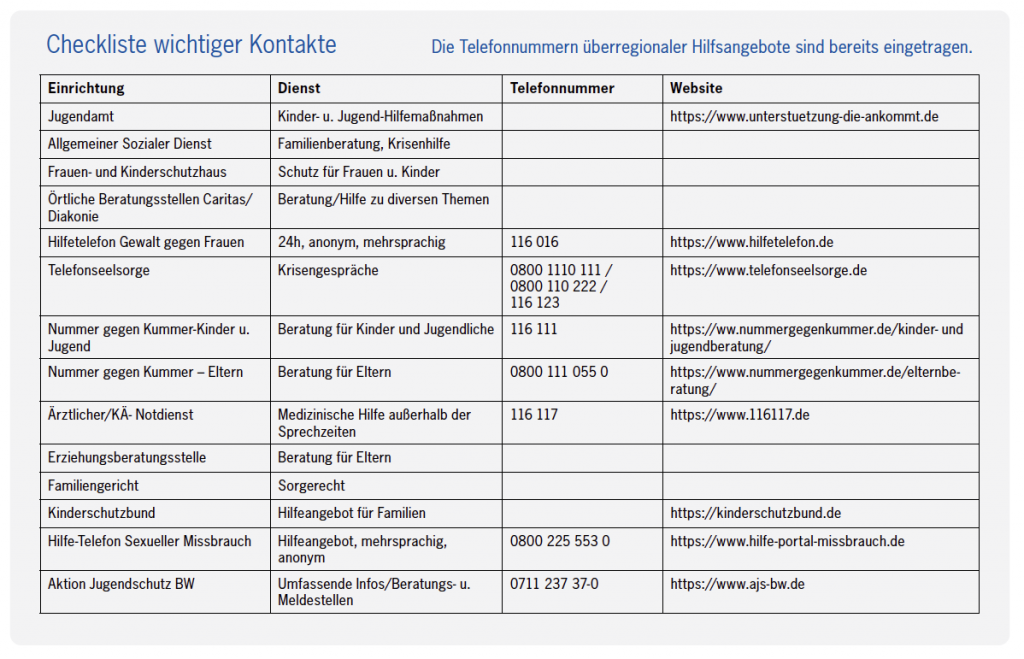

Was ich jungen Kolleg:innen empfehlen würde, ist vielleicht, sich erst einmal in der Umgebung kundig zu machen. Zu schauen, wo es eine Erziehungsberatungsstelle, Caritas- oder Diakonie-Kinder-und Jugendhilfe gibt und welche Logo-, Ergo- und Psychotherapeut:innen vor Ort sind. Außerdem, sich vom Jugendamt eine regionale Liste der zuständigen Mitarbeiter:innen schicken zu lassen. Sich ein Netzwerk aufzubauen und je nach Ambitionen und Möglichkeiten, sich früh dazu bereit zu erklären, mit Institutionen in Austausch zu gehen. In der ersten Zeit nach meiner Niederlassung habe ich mich ein Mal pro Jahr zu einer Teamsitzung des Jugendamts einladen lassen, um mich und meine Arbeit vorzustellen und zu erklären wie ich erreichbar bin.

Es ist einfach erforderlich, dass man sich um die vorhandenen Angebote kümmert und Ansprechpartner:innen hat.

Das Interview führte Susanne Schöninger-Simon

Dr. med. Marcel Eric Monn

Praxis für Kinder- und Jugendmedizin

Stettenstraße 30, 74653 Künzelsau

www.kinderarzt-kuenzelsau.de